Epistemologías y sus justificaciones

Epistemologías y sus justificaciones

Por el Dr. Genaro David Sámano Chávez

Uno de los problemas principales que aborda cualquier tipo de epistemología, es el de la justificación del conocimiento. ¿Existe algo que “eleve” nuestras creencias al estatus de saber, esto es de “creencia verdadera y justificada (Villoro, 2002) ?.

Para la llamada corriente fundacionista de justificación epistémica, existe tal fundamento. Se trata de algo que no es una creencia o en todo caso es una “creencia básica” (García, 2013:9). Se consideran ejemplos históricos de esta corriente pensadores clásicos como Locke y Hume al asumir a la experiencia empírica como la base de todo conocimiento. Lo mismo Descartes, quien no era empirista, aunque ciertamente consideraba que había un fundamento del conocimiento: las ideas innatas[1].

Esta corriente de justificación epistémica se arraigo sobre todo en las llamadas ciencias empíricas dando las bases para el desarrollo de filosofías de la ciencia como el positivismo, el fenomenalismo y el positivismo lógico.

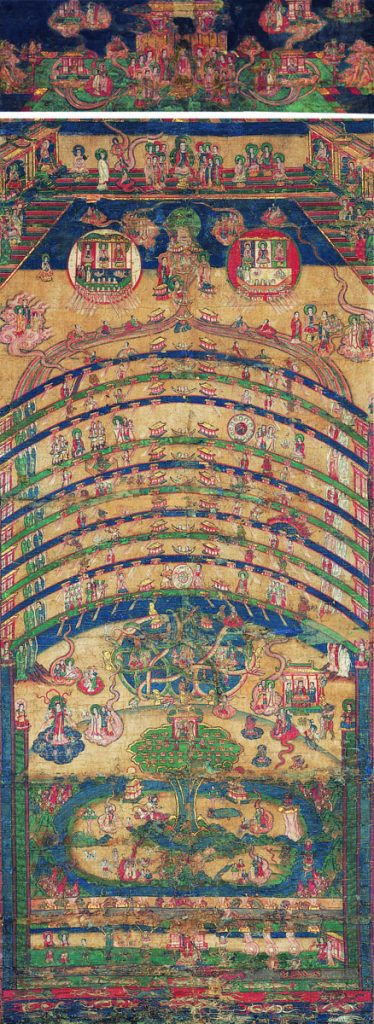

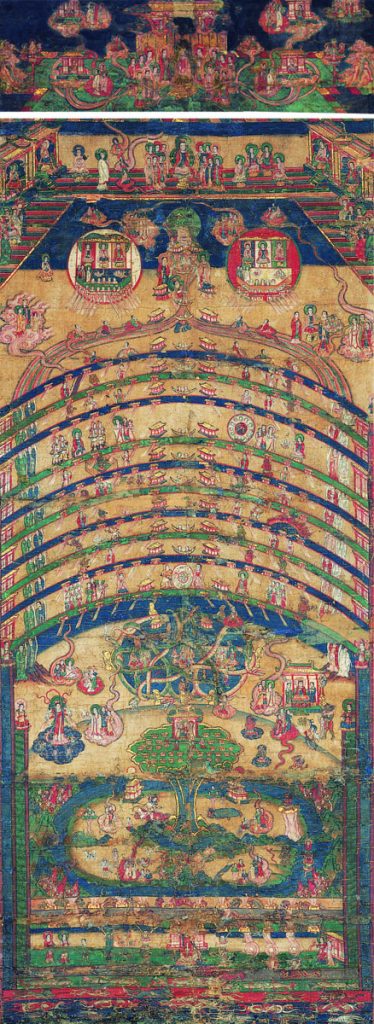

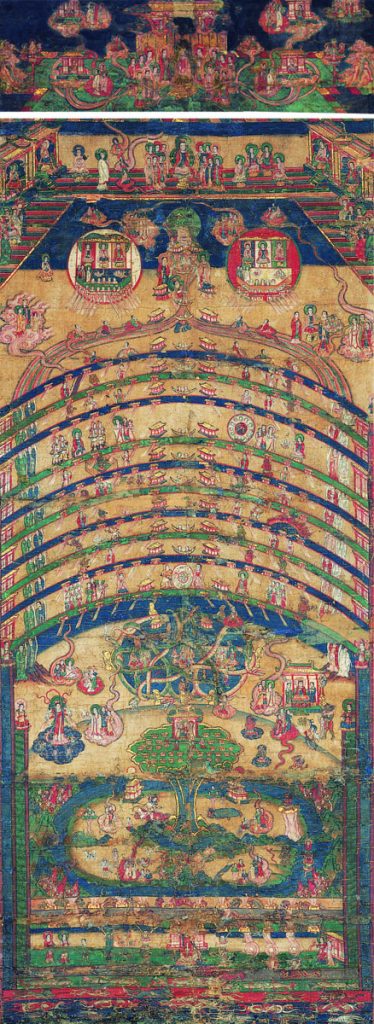

Otra corriente de justificación epistémica, es la coherentista, argumenta que nuestras creencias sólo pueden justificarse a través de sus relaciones de inferencias con otras creencias y, en ultima instancia, de la coherencia de estas relaciones en nuestro sistema total de creencias (García,2013:11). Como ejemplos coherentistas en el campo de las ideas religiosas podemos proponer el maniqueismo que todo lo explica por la lucha entre el bien y el mal, o sistemas de creencias soteriológicos concentradas en la salvación. Ambas corrientes de pensamiento religioso han adquirido suficiente universalismo a base de incorporar ideas de otras religiones a través de procesos de fusión cultural (Bermejo, 2008:9) en los que seguramente el criterio coherentista de justificación dominó.

En el campo de las creencias tribales, podemos pensar coherentista tanto al sistema de creencias azande denominado (o considerado) brujería por Evans Pritchard (Pritchard, 1937) o el “pensamiento salvaje” de Lévi-Strauss que supone un inconsciente general de la humanidad producto de un proceder algorítmico de la mente. Una tabulación inconsciente, a base de relaciones de relaciones de oposición entre creencias, de tal modo que una nueva creencia no puede integrarse al conjunto general de creencias de una cultura, si no encaja en la estructura del juego de oposiciones pre existente.

En el campo de la ciencia podemos pensar como coherentista el conjunto de teorías cuyo programa de investigación se lleva a cabo siguiendo una heurística negativa (Moulines, 2011:97) y Luis Villoro como epistemólogo otorgó actitudes coherentistas a ciertos casos relacionados con los “motivos para creer” y la consistencia cognitiva (Villoro, 2002).

Otro enfoque de justificación epistémica es el fiabilismo (García,2013:12). Se basa en lo confiable que pueda ser el proceso de producción de creencias verdaderas y justificadas. Un rasgo de esta manera de entender la justificación, es que no se centra en las creencias sino “en los procesos a través de los cuales se producen” (García, 2013:183). Esta corriente me hace pensar en las doctrinas filosófico -religiosas del hinduismo (Copleston, 1934:45) y sicológicas del budismo (Smith, 1999:124), que a través de concienciación o autobservación proponen superar las creencias ilusorias que nos entregan los procesos mentales. El interés en estas doctrinas estaba centrado en última instancia en la superación del sufrimiento, aunque eso no les impidió rigurosidad en la indagación epistémica y sicológica implícita en ellas. Algo similar se reconoce en la corriente de pensamiento conocida como siloismo. Silo su fundador, estaba esencialmente interesado también en la superación del sufrimiento sicológico y también recurrió a una metodología centrada en la autoobervación y la existencia de niveles de conciencia de mayor o menor confiabilidad, para captar o representar la realidad. También Silo tomó muy en cuenta al budismo (El acertijo de la …) y la fenomenología de Husserl con tal de hacer rigurosos análisis en el campo de la epistemología y la sicología. Por ejemplo en un trabajo sobre el método de conocimiento mas confiable para conocer la realidad, ejemplifica metafóricamente el reconocimiento de la mayor o menor confiabilidad que pueda tener el punto de vista de un astronauta, sobre el de un aviador o el de éste frente al de un labriego. Y en un texto de Silo, centrado en la justificación de lo que consideramos lo real según los procesos mentales involucrados leemos:

“- No puedo tomar por real lo que veo en mis sueños; tampoco lo que veo en semisueño; tampoco lo que veo despierto, pero ensoñando.

– Puedo tomar por real lo que veo despierto y sin ensueño . Ello no habla de lo que registran mis sentidos, sino de las actividades de mi mente cuando se refieren a los datos pensados. Porque los datos ingenuos y dudosos, los entregan los sentidos externos y también los internos, y también la memoria. Lo válido es que mi mente lo sabe cuando esta despierta y lo cree cuando esta dormida. “(Silo, 1989:22).

Internismo y externismo

“En el ámbito de las teoría de justificación, una posición se denomina internista cuando presupone implícita o explícitamente , que todas las condiciones que determinan el que una creencia esté justificada o no lo esté son introspectivamente accesibles al sujeto que tiene la creencia Por el contrario, una posición se identifica como “externista” cuando no presupone esto, es decir, cuando acepta la posibilidad de que por lo menos algunas de las condiciones que determinan la justificación de una creencia (si no es que todas) no sean introspectivamente accesibles al sujeto en cuestión” (García, 2013: 32). A la dicotomía internista /externista ya se empieza a recurrir ente los epistemólogos desde 1973, año en que David Armstrong la introdujo en su libro Belief, Truth and Knowledge (García, Eraña, King, 2013:321). Por su parte de manera independiente Silo en sus obras Paisaje Humano (1989) y Contribuciones al pensamiento (1990) ya recurría a categorías como mirada y paisaje interno y externo en las que implícitamente ya esta presente la perspectiva interna y externa de la epistemología.

En el caso del hinduismo y el siloismo pareciera que estamos ante un fiabilismo internista pues se concede al sujeto que cree, el acceso a las condiciones que determinan su creencia si accede a un nivel de conciencia más confiable. En el caso del chamán que ingiere algo para entrar en éxtasis, se le concederá mayor fiablidad a las creencias y saberes que desde su estado extático perciba y exhiba, pero se acerca al externismo, no solo porque sea difícil pensar que tenga acceso a la manera en que lo que ingiere provoque algo en su mente, sino porque se trata del tipo de conocimientos que “no requieren justificación” basta con que se sientan como verdaderos y “que estén apropiadamente conectados con el mundo” (Armstrong, p. 323).

En el terreno de la metodología de la antropología es fácil encontrarnos con el externismo cuando el antropólogo postula causas o razones para creer , a las que los nativos no tienen acceso.

Epistemología naturalizada

Algunos autores han considerado que la inferencia lógica puede entenderse como un proceso causal de tipo empírico. (Villoro, 2002:88) (Feyerabend). Hume ya decía desde el siglo XVIII: “Nuestra razón debe considerarse como una especie de causa, de la cual la verdad es el efecto natural” (Hume, 1984,129) mientras los positivistas lógicos buscaron lo mismo al adoptar una perspectiva naturalista para abordar el problema de separar, la ciencia empírica de la metafísica (criterio de demarcación) aunque sin reparar en que no podrían eludir el convencionalismo como puente entre lo que sería una epistemología naturalizada y una epistemología analítica (Popper, 1999: 35).

Si se acepta abordar la inferencia lógica como un evento tipo causa y efecto, estamos pisando el terreno de la llamada epistemología naturalizada, pero desde una perspectiva que si bien, en el párrafo anterior ya podemos reconocerle algunos antecedentes, esquemas explicativos seleccionistas de la biología y la antropología cultural que se remontan hasta el siglo XIX y que predominan en ella, como se puede apreciar en la llamada epistemología evolucionista. Y es que en la actualidad la epistemología naturalizada no concibe al conocimiento una “construcción lógica del mundo” como el positivismo lógico lo pretendía. Lo aborda como un hecho natural en evolución (no como una proposición que pueda ser considerada verdadera) que sin buscar convertirse en una ciencia (Olivé, 2000:133) justifica sus afirmaciones en causas naturales como la selección natural o cultural y no en algún tipo de a priori.

La propuesta de Hacking de que las teorías de la ciencia son resultado de hacer representaciones es muy antropológica, y por lo mismo un ejemplo de epistemología naturalizada. La representación – actividad característicamente humana – se puede abordar como un hecho cultural, social o sicológico. Este autor nos dice que el ser humano puede ser definido como un homo depictor y no un homo faber. Primero representa – quizás para expresar sus vivencias – y esto es esencialmente “un hecho antropológico”, o sea una creación cultural del ser humano (Hacking, 1983: 158). Al principio la motivación principal fue la necesidad de expresar vivencias, pero la misma visión antropológica (en su variante evolutiva) nos obliga a no olvidar que la ciencia y sus teorías no son más que resultado de esta actividad representacionista que ha venido progresando desde tiempos prehistóricos y que solo hasta muy recientemente se concentró conscientemente en el objetivo de describir una realidad que no es la del “mundo mítico de los sueños” ni la “del mundo limitado a las percepciones de los sentidos” individual, sino la realidad de un mundo “común a todos los individuos” (Casssirer, 1942:13) .

Espacio de representación sicológico y epistémico

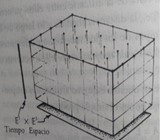

También desde la perspectiva de la epistemología naturalizada pero ahora, desde la sicología, podemos considerar la propuesta de Silo de que las representaciones dependen de la forma general del “espacio de representación”. Se trata de ese escenario mental en el que se emplazan las representaciones de la realidad y su transcurrir. Sin embargo cuando Silo habla de espacio de representación aclara que “no debe verse como un contenedor vacío” que vamos llenando con nuestros pensamientos y percepciones, sino como algo cuya naturaleza es expresar ciertas ideas en forma espacializada.

Por lo anterior Silo no habla de un espacio volumétrico tridimensional , sino de que “la estructura percepto-representativa de mi cenestesia se me presenta volumétricamente” (Silo, 1990:46).

Pero la de Silo, es una sicología que parte de tomar el dato empírico de manera naturalizada por lo que bien puede iniciar su justificación “al estilo “ de la corriente fundacionista, para luego hacer “epoje “de la percepción adoptando una perspectiva fenomenológica y justificando así sus descubrimientos de manera fiabilista, pero internista ( no externista); es decir dotando al sujeto de la capacidad no solo de verse a sí mismo bajo el desarrollo de una experiencia perceptual o representativa, sino también la capacidad de, finalmente, valorar como falsos o verdaderos, los juicios que el mismo establece sobre lo que consideramos por ejemplo lo real. Así Silo “descubre” que el nivel de realidad que damos a nuestras precepciones y representaciones depende del emplazamiento que les demos en el espacio de representación (Silo:1990:35).

Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que el reconocimiento de un fiabilismo internista nos permite mantenernos con una actitud tanto naturalizada, como no naturalizada o fenomenológica, en el intento de entender el proceso de la mente para producir representaciones de creencias cada vez más calificables de objetivas.

En el campo de la ciencia podemos considerar al “espacio – tiempo” como un espacio de representación epistémico equivalente al sicológico que nos propone Silo pero no individual sino colectivo, pues la ciencia es publica. Ejemplos históricos de espacios de representación en la ciencia son: el espacio – tiempo aristotélico, galileano, y el einsteniano (Penrose, 2007, pags. 525-559 ) .

La dependencia de las imágenes con respecto a este espacio de representación que Silo postula en su Sicología de la Imagen, no parece haber sido considerada por Haaking (ni por nadie). Por mi parte sugiero que de manera análoga a esta espacio de representación “sicológico” que propone Silo, el espacio de representación de la ciencia dejó también de verse como un contenedor en el que simplemente se emplazaban representaciones según las teorías científicas lo indicaban, y se le dio también curvatura. Esto lo logró Einstein recurriendo a la geometría de Riemann, pues no bastaba añadir el eje z al plano cartesiano, aunque era necesario, no fue suficiente para justificar la “creencia” en la curvatura del Universo. Conviene aceptar que la justificación epistémica de un Universo curvo por medio de algo como la geometría de Riemann, esta fuera de los criterios de la epistemología naturalizada por su carácter apriorístico matemático. Pero Einstein en una conferencia ante la Academia Prusiana de Ciencias el 27 de enero e 1921 titulado Geometría y Experiencia ofrece reflexiones que parece lo llevan a postular lo que sería una “geometría practica” (Einstein:1983: 43) que la distingue de “una geometría puramente axiomática” y considera a la primera “la más antigua rama de la física” tratando de aproximar la intuición geométrica al campo empírico.

Así lo que afirma Silo para un sujeto individual, en el caso de un sujeto colectivo como el de las comunidades de científicos, las matemáticas pueden justificar curvados (variedades ) de diversas maneras, aunque localmente parezcan un fragmento de un espacio euclidiano. Esto fue esencial para representar el Universo curvo que necesita la teoría de la relatividad de Einstein(Rose, 2004:216).

Epistemología irreversible

La ciencia no lineal, aquella que en buena medida se basa en la termodinámica no lineal, nos pone ante una naturaleza “intrínsecamente evolutiva” (Prigogine, 1996), en el sentido de que muestra cuan diverso puede ser el panorama futuro de los procesos y acontecimientos que se desenvuelven bajo condiciones alejadas del equilibrio termodinámico, a esto se le conoce como asimetría pasado/futuro.

Feyerabend ya había observado que una teoría puede hacer una predicción que resulte fallida pero que “descubriendo un mejor conjunto de números” aplicados a ella puede resultar certera (Feyerabend, 1970: 38). Sin embargo esto no lo llevo a plantearlo como evidencia de irreversibilidad ni distinguir en las representaciones matemáticas de la ciencia si el tiempo avanza hacia el pasado o hacia el futuro, y por lo tanto una buena justificación para hablar de una “nueva” ontología evolutiva, pongo nueva entre comillas pues en otras áreas del pensamiento humano no considerado científico ya existía.

Esta “nueva” ontología empezó a justificarse empíricamente con experimentos en condiciones alejadas del equilibrio y analíticamente, formulando descripciones estadísticas y probabilísticas de los resultados de esos experimentos, de manera que se muestre la irreversibilidad de los procesos en términos de la asimetría temporal pasado/ futuro (Prigogine, 1996:81).

Siguiendo a Prigogine (1996, 25) que recurre a asignar el signo – (menos) si se refieren a la descripción del pasado y el signo + (más) a la del futuro) en las ecuaciones del movimiento de un péndulo) proponemos una generalización simbólica para representar la idea de que los efectos causales de un ley en el pasado pueden ser muy diferentes en el futuro y por lo tanto irreversibles.

Para ello y desde una perspectiva fundacionista y analítica como es la del positivismo lógico, podríamos intentar: hacer una descripción del comportamiento asimétrico de la naturaleza respecto al pasado y el futuro, que justifique nuestra creencia en la irreversibilidad de los procesos. Con este propósito pensamos en un modelo nomológico deductivo como el de Hempel, en el que el explanans tuviera elementos con probabilidad uno de ser verdaderos y sin embargo el explanandum tuviera elementos con probabilidad de certeza menor que uno, como puede suceder en una retrodicción. O también el caso inverso, que el explanans tuviera probabilidad menor que uno de ser verdadero y sin embargo el explanandum tuviera elementos con probabilidad uno, como puede suceder en una predicción. En suma si presentásemos un caso en el que la simetría entre predicción y retrodcción (Moulines, 239) no se cumpliera en un modelo nomológico deductivo como el de Hempel podríamos contar con una descripción mas cercana a la realidad y con ella una justificación de nuestra acreencia en la irreversibilidad.

Estos casos desde la perspectiva lineal no constituirían una explicación como lo pretende ser el modelo nomológico de Hempel, sería algo más próximo a las “generalizaciones simbólicas” de Kuhn (Moulines, 2011: 88) sobre como se comporta la naturaleza alejada del equilibrio que para nuestro fines, tendría el valor epistémico de justificar una creencia.

Por otro lado recursos cibernéticos podrían ayudarnos a proponer un fundacionismo analítico pero también empirista, que nos acercara más al terreno de la explicación nomológica pues la justificación de la irreversibilidad sería no solo sería a base de a prioris matemáticos sino datos empíricos, dadas las posibilidades que ofrece la cibernética para formular y simular nuevas teorías observacionales. Pensemos en lo que nos pueden ofrecer los autómatas celulares (Reynoso, 135) para justificar diversas descripciones, todas válidas y posibles, del pasado y el futuro de un hecho empírico del presente.

Creo que así que así como a Einstein los trabajos de de Riemann lo llevaron a pensar en una “intuición geometría que nos acerque al campo empírico” para justificar su creencia en un Universo curvo, los algoritmos de la complejidad nos pueden llevar a pensar en una “intuición cibernética” que nos aproxime al campo empírico para justificar la idea de un Universo irreversible.

Bibliografía.

Blauberg. (1975)

Bermejo(2008)

Cassirer (1993). Las ciencias de la cultura. F.C.E.

Feyerabend (1970)

Einstein (1983). Ed Sarpe

García, Eraña, King. (2013). UNAM

Hacking (1983). Paidós. UNAM.

Penrose(2007). El camino a la realidad.

Prigogine(1996). El fin de las certidumbres.

Popper. 1999. Tecnos. La lógica de la investigación científica.

Reynoso.

Silo (1989). El paisaje Humano. Plaza y Janés. (1990). Contribuciones al pensamiento. Planeta

Villoro, Luis. Saber creer y conocer. 2002. Siglo XXI.

Prigogine, I. El fin de las certidumbres . 1996. Editorial Andres Bello.

Moulines, C. Ulises. 1997. Fundamentos de filosofía de la ciencia. 2011. El desarrollo moderno de la filosofía de la ciencia.

[1] “Ideas que vienen dadas al pensamiento del hombre desde el principio, que no proviene de la experiencia y que no pueden ser modificadas sobre la base del conocimiento empírico.” “En opinión de algunos filósofos las ideas innatas representan ideas y conceptos ya formados con que el hombre puede operar como si fueran verdaderas; en opinión de otros se trata de ideas inmersas en el pensamiento como algo en potencia” “evidentes por si mismas”. “Con las ideas innatas han sido relacionados asimismo los axiomas matemáticos, y algunas proposiciones medulares de la lógica formal” (Blauberg, 1975:158).

Imágenes de Wikimedia commons:

-A sculpture after a drawing by Escher, it is a stellated dodecahedron.

-Heaven and Earth, a painting that describes Manichaean cosmology. Hanging scroll, paint and gold on silk, Mongol dynasty (1279–1368 c.e.).

-Digitally enhanced photograph of a wall tiling at the Alhambra, in Granada, Spain, illustrating wallpaper group «p3»

Fuente: Instituto Humanista de Pronosticación Sistémica

Autor: David Sámano