Tres enfoques de José Carlos Mariátegui

Cien años transcurrieron desde que nació José Carlos Mariátegui, pensador peruano, civilizador talentoso, romántico y luchador incansable por el socialismo.

En el curso del año 1994, en varios países del mundo se celebraron conferencias científicas y reuniones públicas, en las cuales grandes científicos y políticos intercambiaron opiniones en cuanto a la herencia teórica de Mariátegui; discutían cuestiones actuales de desarrollo social contemporáneo.

Estas ponencias contribuyeron a afinar nuevamente el aporte de Mariátegui al análisis de la experiencia histórica del Perú y América Latina, a la filosofía y cultura mundiales, así como el significado de su personalidad en la organización de movimientos obreros y de liberación nacional.

Si bien resultaría más que fácil unirnos al torrente muy de moda de elogios emocionales sobre la grandeza de la personalidad de José Carlos

Mariátegui, preferimos analizar serenamente la obra del sabio enciclopédico peruano, apoyándonos en la experiencia trágica de la época que acaba de cesar y evaluando los “más” y los “menos” de su concepción del mundo

En primer término, nos despierta vivo interés no la actividad política de Mariátegui (sobre todo si se toma en cuenta que esto ha sido ya hecho detalladamente), sino sus concepciones humanistas, siendo él una personalidad y un revolucionario. Con eso partimos del criterio universal humanista, el cual toma al hombre por el mayor valor, al igual que se reconoce la unicidad de cada una de las facetas de la existencia individual. El humanismo como orientación filosófica no lleva el carácter de sociedad e ideológico ni mucho menos, sino antropológico y existencial. Eso no quiere decir que la orientación humanista esté apartada de la política, pero, de todos modos no la obedece, ya que tiene su propia opinión sobre el mundo y el hombre, el mundo del hombre. Otra cosa es cómo este enfoque se encarna en varias filosofías, sean religiosas o civiles, sufriendo deformaciones sociales causadas por el tiempo y las circunstancias.

El humanismo comprendido como el modo vital de tratar a una persona, a un socium, a su interdependencia bien compleja, tiene un matiz individual inevitable, por más que precisamente la autodeterminación auténtica del hombre en el ambiente social siempre quedaba aplastada severamente por la voluntad e intereses colectivos; la religión o una idea oficial. Baste con recordar las piras de la Inquisición, la experiencia del calvinismo, el catecismo de Bakunin-Necháev, la historia del fascismo, el comunismo y otras.

El marxismo, al igual que el decálogo de Moisés, también insistía en seguir rígidamente el código moral y en reconocer una prioridad absoluta de la voluntad e intereses de una clase, de la concepción revolucionaria, dotándolas casi de providencia divina. En aquel ámbito magnético de humanismo social (o socialista) (Carlos Marx lo denominó humanismo “práctico”, o, a veces, “pragmático”), maduró la obra intelectual de Mariátegui que escogió su rumbo por su propia voluntad. Si él hubiera hecho copia irreflexiva de los postulados normativos de Marx (a veces sí que lo hizo, por no poder evitarlo), sus esfuerzos como tales no se evaluarían debidamente. Mas, Mariátegui logró superar en parte la tiranía de dogmas y trató de aunar una abstracción social y la realidad peruana. Su aspiración ingenua matizó con originalidad todas sus interpretaciones, y puso a su autor por encima de la muchedumbre rústica de los defensores “mecánicos” del marxismo.

Para descifrar la especificidad conceptual del hombre y de la sociedad de circunstancias favorables. Tanto la primera como la segunda presentaron a Mariátegui ora como héroe, ora como malvado. En definitiva, se han compuesto varias imágenes, tanto reales como semiverdaderas, y a veces plenamente falsas. En cierta medida, la variabilidad de opiniones se explica por la evolución de la propia personalidad de Mariátegui.

Se sabe que después de haber regresado de Europa al Perú, realizó la más enérgica propaganda a favor del marxismo, la revolución de Octubre, del bolchevismo y el socialismo, fundamentando la necesidad de librar la lucha revolucionaria contra el imperialismo, el atraso y contra la explotación. Tal orientación, naturalmente, lo llevó a romper con Haya de la Torre y el aprismo, que intervenía desde posiciones de reformismo no violento y de “antiimperialismo constructivo”. En aquella época la Internacional Comunista apoyó a Mariátegui criticando rigurosamente el modelo aprista de Homindán (por más que la crítica fue absolutamente vana). Los mismos apristas, al igual que demás críticos del bolchevismo, lo inculparon a Mariátegui de “europeísmo”, de falta de contacto con la realidad peruana, de apego al “socialismo doctrinal”.

Pasados unos años, bajo la influencia de la campaña stalinista de “bolchevizar” el movimiento comunista, se desperfiló el rol de Mariátegui (sobre todo después de su fallecimiento) desempeñado en la Internacional Comunista: después de habérselo tomado por un adepto fiel del marxismo, fue convertido en un dirigente pequeño-burgués (semiaprista) quien aspirara a “peruanizar” a su amaño la egregia y universal doctrina de Marx-Lenin. V. Miroschevsky, en el año 1941 aún, hizo cargos a Mariátegui por sus “concepciones populistas”.

Otros le inculparon el haber adherido a las ideas del “sindicalismo revolucionario” de Jorge Sorel. No encontró apoyo su empresa por fundar el partido socialista. Tal “excomunión”, muy cruel e injusta por su carácter y trágica por su significado, por parte de la Internacional Comunista, sufrieron muchos representantes eminentes de la primera generación comunista de América Latina. Fuera lo que fuera, en los años 30 a 50 el nombre de

Mariátegui, lo mismo que los de Gramsci o Lukács, despertaban franca furia y desaprobación en numerosos políticos del movimiento comunista internacional.

Por el contrario, en la literatura no marxista la reevaluación de la obra de Mariátegui se realizaba marcada con signo positivo; con eso se le otorgaba mérito precisamente a la temática peruana (aún más, latinoamericana). La crítica de motivaciones revolucionarias en su obra era reemplazada paulatinamente con el reconocimiento de sus intereses científicos, interpretando objetivamente problemas indígenas, cuestiones agrarias, evolución económica general del Perú, etc.

Numerosos simposios y conferencias conmemorativas con motivo del centenario de Mariátegui precisaron los marcos de criterios que coincidían en evaluar su obra y su práctica política. En la mayoría de los casos se hizo hincapié no en el subfundamento de su concepción, sino en el rol educador y la enciclopedicidad del Amauta. Hay muchos que utilizan clisés mitológicos: “Mariátegui es el símbolo del Perú”, “Mariátegui quiere decir la esperanza de la nueva generación”, etc. Prácticamente todo el mundo reconoce su fidelidad a las ideas socialistas y humanistas, no obstante callan su admisión de la violencia revolucionaria y su falta de deseo de reconocer aspectos bien dolorosos de la “práctica marxista-leninista” en la URSS.

En una palabra, hay que reconocerlo sin ambages, bajo la bandera del 100 aniversario se apoderó del mundo la tendencia a iconizar, beatificar al Amauta, o sea, convertirlo del revolucionario honrado y pensador talentoso en un personaje abstracto e inmaculado, en un ídolo sintético al que se debe adorar y cantar aleluyas infinitas.

Pasados 64 años después de fallecer Mariátegui, el enfoque independiente y bien pensado nos resulta de suma importancia a quienes nos dedicamos a estudiar su obra y su lugar en la historia del Perú, precisamente porque con eso limpiamos nuestro espíritu, superamos ilusiones y equivocaciones, “renovamos” la mente. Sólo aquel camino nos hará aproximarnos a Mariátegui, como a una persona cercana y viva, y no como a una momia de museo.

En esta relación es de interés particular el “segundo enfoque” de Mariátegui: lo que él opina de sí mismo. Se suele prestar primordial atención a su franqueza en cuanto a su apego a la obra revolucionaria. Claro que Mariátegui fue el portador fidedigno del espíritu revolucionario y propagador incansable del marxismo. Su orientación política no se formó en un abrir y cerrar de ojos, tampoco desde cero. Al hablar sobre su amistad con el poeta modernista peruano Alcides Spelucín, el propio Mariátegui reconoce:

“Procedemos él y yo, más que de la misma generación, del mismo tiempo. Nacimos bajo idéntico signo. Nos nutrimos en nuestra adolescencia literaria de las mismas cosas: decadentismo, modernismo, estetismo, individualismo, escepticismo. Coincidimos más tarde en el doloroso y angustiado trabajo de superar estas cosas y evadirnos de su mórbido ámbito. Partimos al extranjero en busca no del secreto de los otros sino en busca del secreto de nosotros mismos”.

Descubrió el “secreto” de superar aquellas “mórbidas” aficiones precisamente en el marxismo. Por supuesto, la estancia de Mariátegui en Europa, donde los movimientos obrero y social-democrático habían adquirido gran vigor, jugó un rol especial. También influyeron mucho los motivos sociales multifacéticos de Nietzsche, Bergson, Sorel, Marx, Tolstoy, Lenin, Unamuno, Barbuse, etc., en el proceso de formación de la concepción filosófica del egregio peruano. La paleta creadora de su intelectualidad no pudo formarse de otro modo. Mas, pronto formuló su idea clave: “A partir de 1918 acepté con mucha decisión al socialismo”, reconoció Mariátegui. Fue una opción muy libre y voluntaria, por más que desde aquel entonces repetía cada vez más frecuentemente conjuros marxistas, cada vez más monótonos, sobre proletariado, revolución, partido, comunismo… Esa cara de la medalla es bien conocida, por eso resulta de suma importancia subrayar sólo la influencia profunda que ejerció la doctrina socialista sobre la personalidad de Mariátegui: “Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso”.

A mi entender, hay que interpretar esas palabras en el sentido de que una idea revolucionaria se hizo “su idea”, la cual de ahí en adelante prescribió su modo de actuar como hombre y como revolucionario. Tal socialización solía aplastar la libertad espiritual de una personalidad y reemplazarla por una conciencia e intereses colectivos. Afortunadamente, Mariátegui logró evitar ese destino merced a su imponente inteligencia y carácter fuerte: “Contra lo que baratamente pueda sospecharse, mi voluntad es afirmativa, mi temperamento es de constructor, y nada me es más antitético que el bohemio puramente iconoclasta y disolvente… El realista sabe que la historia es un reformismo… El espíritu del hombre es indivisible… La política en mí es filosofía y religión”.

Esa sentencia exige ciertas aclaraciones. Es evidente que Mariátegui, al referir aquellas palabras de sí mismo, en realidad se expresa contra el que identifique a la revolución con hechos destructivos y negativos y a favor de quien la considera transformadora. En esa concepción no hay nada que sea nuevo, porque los marxistas, a diferencia de los bakunistas, siempre han subrayado el carácter creador de la revolución.

Resulta mucho más difícil descubrir la esencia de la percepción de la política como una filosofía y una religión. Por lo visto, Mariátegui sobreentendió la política como un método para realizar la filosofía del marxismo, mientras igualó el socialismo con la creencia religiosa en la salvación. Quisiéramos recordar que Anatoly Lunacharsky (a Mariátegui le despertó un interés singular no sólo éste en persona, sino también su obra) consideró al marxismo como “la última religión” específica (atea). Los partidarios de la corriente ético-filosófica, religiosa y reaccionaria denominada “Búsqueda de Dios”, y de la “Construcción de Dios”, una tendencia religioso-filosófica que propagaba un cristianismo renovado de “ser todo uno”, surgidas ambas después de la revolución del año 1905, dedicaron su actividad precisamente a implantar esa “religión”. No se excluye que Mariátegui compartiera en cierta medida estas concepciones o, en todo caso, reconociera su derecho a existir.

Apoya tal suposición el hecho de que Mariátegui reconoce la gran magia espiritual y emocional que saben ejercer las ilusiones y los mitos revolucionarios. No es casual que al finalizar su ensayo sobre el factor revolucionario, expresa la coincidencia directa con Sorel en cuanto a “los actuales mitos revolucionarios o sociales que pueden ocupar la conciencia profunda de los hombres con la misma plenitud que los antiguos mitos religiosos”.

Es bien curioso lo que algunos traductores de los “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”, esforzándose en el deseo de sacar almarxismo de la “familia mística”, tradujeran este fragmento como: “A decir de Sorel, la experiencia histórica últimamente ha manifestado que los actuales mitos políticos (!) o sociales son capaces de ocupar la conciencia profunda de los hombres con plenitud no menor que los antiguos mitos religiosos”. Sea lo que sea, Mariátegui sí que igualó el énfasis religioso y la influencia emocional y psicológica que ejercía en las masas el esperar un mito revolucionario: “El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico.”

De hecho, es así. No es casual que la filosofía y la religión se basen en mitologemas y símbolos, la falta de los cuales contribuye más bien no a acercarse a la realidad, sino a desprenderse de la existencia. Nikolai Berdiáev escribió al respecto: “El mito es una realidad, una realidad mucho más amplia que una concepción. Es erróneo comparar al mito con la ficción o la ilusión de la mente primitiva. El mito refleja y transmite aspectos reales de la vida”.

Las masas pueden vivir sólo adorando símbolos: religiosos, gentilicios o revolucionarios (sociales). Así surge la inconcientización colectiva alentada por símbolos y mitos, los cuales, a diferencia de la demagogia apelan sólo a los instintos e intereses superiores. “Lo individual e inconsciente como tal no crea por sí mismo el fanatismo ni la cólera, ya que es un estado que exige un ambiente nutritivo creado sólo por la vida de masas”, opina Berdiaev.

El mito hace desarrollarse al hombre impulsando su mente, moralidad y voluntad y orientando sus posiciones vitales, su comportamiento así como formando enfoques objetivos. Claro que todos estos factores existenciales se forman no sólo tomando como base mitologemas, inclusive falsos, sino más bien merced a éstos. De lo contrario, no lograríamos darnos cuenta de la vida y obra de Mariátegui. Para él la mitología revolucionaria no fue un símbolo abstracto, sino el factor determinante de la libertad vital.

He aquí por qué, en mi opinión, Mariátegui consideró la política clasista integrada por la filosofía revolucionaria y la religión a la vez. No disipó ningún otro “mito revolucionario” contemporáneo (excepto la lucha antiimperialista, la cual, no obstante, es una parte integrante de una revolución socialista universal).

Con eso, se le planteó el problema de una doctrina marxista universal y el grado de su adaptación a las condiciones concretas de diversas sociedades; ese problema resultó sumamente complejo y actual para la época de Mariátegui. Precisamente, aquel problema lo preocupó más que nada llevándolo a meditar permanentemente sobre el destino de su patria: “Mi trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche, que no amaba al autor contraído a la producción internacional, deliberado… Muchos proyectos de libro visitan mi vigilia; pero sé por anticipado que sólo realizaré los que un imperioso mandato vital me ordene”.

Aquel “imperioso mandato vital”, en las condiciones actuales de Rusia plantea de manera totalmente nueva el problema global de la teoría (o el mito) y la práctica socialistas. Eso quiere decir que no se puede ya evaluar la obra de Mariátegui guiándose por patrones anteriores.

En su tiempo la gran ilusión del socialismo atrajo a mucha gente; entre ellos estuvo Mariátegui, que soñaba con un nuevo Tiuantinsuyo comunista en el espacio del país donde prácticamente faltaba el proletariado, y las oposiciones de sociedad burguesa permanecían subdesarrolladas. Soñaba con una comunidad indígena que jugara el rol de varita mágica.

Así nació la idea del socialismo peruano. En el preámbulo al Nº 17 de la revista “Amauta”, Mariátegui escribió: “No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América, calco y copia. Debe ser creación heroica.

Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo Indo-Americano. He aquí una misión digna de una generación”.

Anatoly Schulgovsky, en su famoso artículo, traduce la expresión bien exacta de Mariátegui “Socialismo Indo-Americano” como “Socialismo en Indoamérica”, lo que cambia radicalmente su sentido. A pesar de que

Mariátegui reconoce el “universalismo” de la doctrina socialista, resulta dificultoso convenir con el juicio de Schulgovsky en cuanto a que Mariátegui no buscara su modelo de un “socialismo nacional”. Lo que le interesó más que nada fue precisamente ése, diferenciando la doctrina y formas reales para aplicarlo al modelo de las condiciones concretas del Perú. Por eso hay que atribuirle el mérito debido sin echarle la culpa. Así debería ser, ya que el peruano honrado, patriota y revolucionario, con toda su admiración de la teoría, no pudo verla con los ojos de un europeo, no pudo transferir mecánicamente el concepto general del socialismo a otro clima. Se podría decir que Mariátegui primeramente lo ansiaba en forma muy sincera, pero la vida le impulsó a hundirse en investigaciones creadoras, valientes y originales.

Uno de estos enfoques es una nota indoamericana (peruana) en su concepción del mundo en general, particularmente, en su orientación política.

Al leer las líneas penetrantes sobre la poesía de Magda Portal, no se puede por menos que tener presente una compasión muy fina de Mariátegui para con la filosofía del “perenne y oscuro contraste entre los dos principios —el de la vida y el de la muerte— que rigen el mundo; está presente siempre en la poesía de Magda”. Aquel contraste dramático caracteriza a todo el hombre, mas su profundidad metafísica resulta abordable sólo a personalidades exclusivas. Mariátegui consideró que en las condiciones del Perú la oposición universal de la vida y de la muerte, del bien y del mal, se agravaba por la “dualidad de la raza y del espíritu”, como una energía subconsciente de la existencia social.

Tres factores aunados: místico (“la dualidad de la raza y el espíritu”), histórico (prueba comuno-teocrática de Tauantinsuyu) y económico (tradiciones de comunidad), encaminaban a Mariátegui a elaborar un modelo de socialismo, es decir, a crear un nuevo mito revolucionario. En una etapa determinada, el surtido esquemático de varios criterios formales de la doctrina —proletariado, revolución socialista, moral clasista, partido— se convirtió en una especie de adhesión forzosa. Aquella circunstancia fue “captada” por stalinistas de la

Internacional Comunista, lo que les permitió imputarle “herejías” a Mariátegui.

No obstante, precisamente por esa razón, todos los reproches para con la “peruanización del socialismo” los convertimos en un halago. Lamentablemente, no logró crear el modelo de Tauantinsuyo socialista: las cosas no avanzaron más allá de las ideas.

El resultado de aquella afición al marxismo fue que Mariátegui acabó con el aprismo, mientras la Internacional Comunista lo condenó al ostracismo por haber buscado el “indosocialismo”.

Por esas veleidades de la suerte, Mariátegui resultó sometido a un doble ostracismo político; por eso no le quedó más que ocupar un lugar particular en la vida social y espiritual del Perú.

La situación arriba descrita no pudo menos que influir en su estado moral, estimulando un cierto pesimismo. Mariátegui compartió las opiniones morales generales del marxismo y reconoció su carácter “clasista”, negando de esa manera los criterios humanos generales de la moralidad. En aquel entonces semejante posición fue típica para los comunistas (pero no para los socialistas). Siguiendo el dogma marxista sobre la moral clasista, Mariátegui escribió: “La ética del socialismo se forma en la lucha de clases. Para que el proletariado cumpla, en el progreso moral, su misión histórica, es necesario que adquiera conciencia previa de su interés de clase…”

Tal posición contradice bruscamente a la vida real, en la cual la gente (también el proletariado) se orientaba no hacia los requerimientos ideologizados, sino hacia los criterios vitales comunes a la moralidad humana.

Tal estilo fue inherente también a Mariátegui.

Hablando de emociones personales nunca operaba con los postulados de la moral “clasista”, y con razones: “Yo soy un meridional, un sudamericano, y criollo —en la acepción étnica de la palabra—. Soy una mezcla de raza española y de raza india. Tengo, pues, algo de occidental y de latino, pero tengo más, mucho más, de oriental, de asiático. A medias soy sensual y a medias soy místico”. Esa confesión está muy lejos de los enfoques “clasistas”.

Es natural, ya que Mariátegui reconoce también muy orgánicamente el estado sensual y místico de su carácter hispanoamericano.

Al analizar el tema indígena de la obra de César Vallejo, Mariátegui expresa su propia sensación de pertenecer al pueblo peruano y a su alma con una fuerza particular. Especialmente, percibe en forma muy profunda la tristeza, nostalgia y pesimismo, confusiones, dudas e inquietudes del indio, lo que al fin y al cabo lleva “al para qué escéptico”. Escribe: “Su vacilación, su pregunta, su inquietud, se resuelven escépticamente en un “¡para qué!”. “En este pesimismo se encuentra siempre un fondo de piedad humana. No hay en él nada de satánico ni de morboso… el pesimismo del indio no es un concepto sino un sentimiento. Tiene una vaga trama de fatalismo oriental que lo aproxima, más bien, al pesimismo cristiano y místico de los esclavos”. Esa confesión nos descubre el alma, pura y humana de Mariátegui, la cual supera el racionalismo de directiva político-ideológica.

En una poesía dedicada a su muy amada esposa expresa la percepción dramática y sincera de la vida: “He sido el inicio de la muerte, mientras tú encarnas la fuente de la vida inspirada”; “mi camino espinoso”, “mi pena de un sudamericano pálido y esquelético”, es lo que expresa la nota trágica pesimista de una personalidad destacada que se esfuerza en evadirse de la existencia provincial (periférica), aun cuando rica y autóctona, a las grandes riendas de Eucumenas escogiendo una senda única y muy estrecha.

En el camino de su vida Mariátegui se encontró con varias escuelas filosóficas y políticas, compenetrándose con el espíritu del pensamiento social progresista, mas pasando por encima de muchas tentaciones, se asoció conscientemente al concepto marxista. De aquí procede su lógica y su particular actitud de sociedad (nada de existencial) en cuanto a la orientación humanista. Para un enfoque formulado en la filosofía existencialista de Sören Kierkegaard según la cual todo ser vivo es superior a toda idea abstracta, sea el “imperativo categórico” de Kant, sea el bienestar futuro de la humanidad. El otro enfoque comprende “una idea”, el aventurarse socialmente superando a la personalidad. Mariátegui mantiene el segundo concepto. Por eso, en sus ensayos sobre la cultura apenas menciona indirecta y superficialmente tales problemas triviales humanos como sufrimiento, soledad, amor, temor, libertad, dolor, muerte, etc., dando preferencia al desarrollo, a la peruana, del mitologema clasista y social y del programa de transformación de la sociedad; también tocó (aunque de pasada) el problema de perfeccionar al hombre, incluso a sí mismo.

He aquí el secreto de su tercer enfoque.

Mariátegui fue una personalidad brillante y destacada. Dedicó toda su vida a la causa revolucionaria y a la lucha por liberar el pueblo peruano. Su obra teórica fue muy original, mientras su ideología llevaba el carácter humanista. No obstante, ese humanismo fue no tanto existencial cuanto doctrinal y de sociedad.

José Carlos Mariátegui pertenece a su época. Hoy día muchos de sus razonamientos parecen ingenuos y románticos. Perú, al igual que el resto del mundo, está viviendo otra época histórica y otro espacio social. La época postrrevolucionaria predispone más bien a evolucionar y converger. Se ha cambiado el rol de las clases y sus interrelaciones. Las contradicciones étnicas, nacionales y religiosas afloran a primer plano.

La crisis de la civilización exige revisar todos los valores y, por lo visto, crear nuevos mitos sociales y políticos. Mas, el avance es posible sólo apoyado en la experiencia de la historia y en los hombros de sus mejores hijos.

Mariátegui escribió en su tiempo: “Ninguna gran obra humana es posible sin la mancomunidad llevada hasta el sacrificio de los hombres que la intentan”. Tal mancomunidad siempre la encabezan personas eminentes, héroes; José

Carlos Mariátegui, hijo brillante del pueblo peruano, es uno de ellos.

Boris Koval. Moscú, 1996.

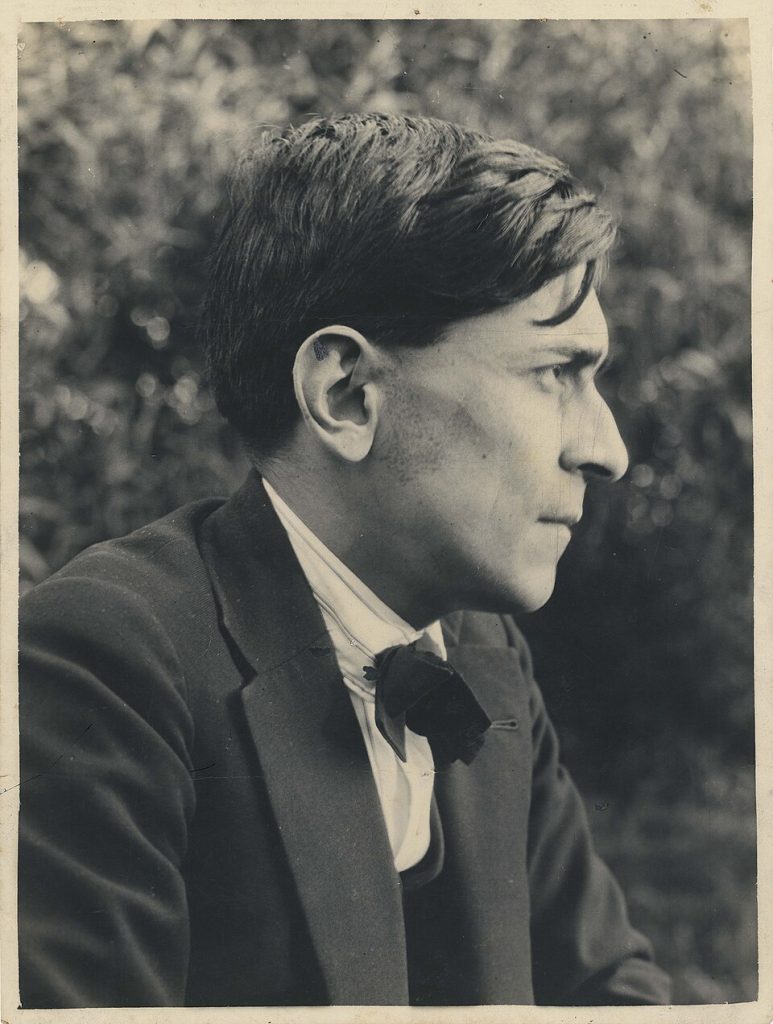

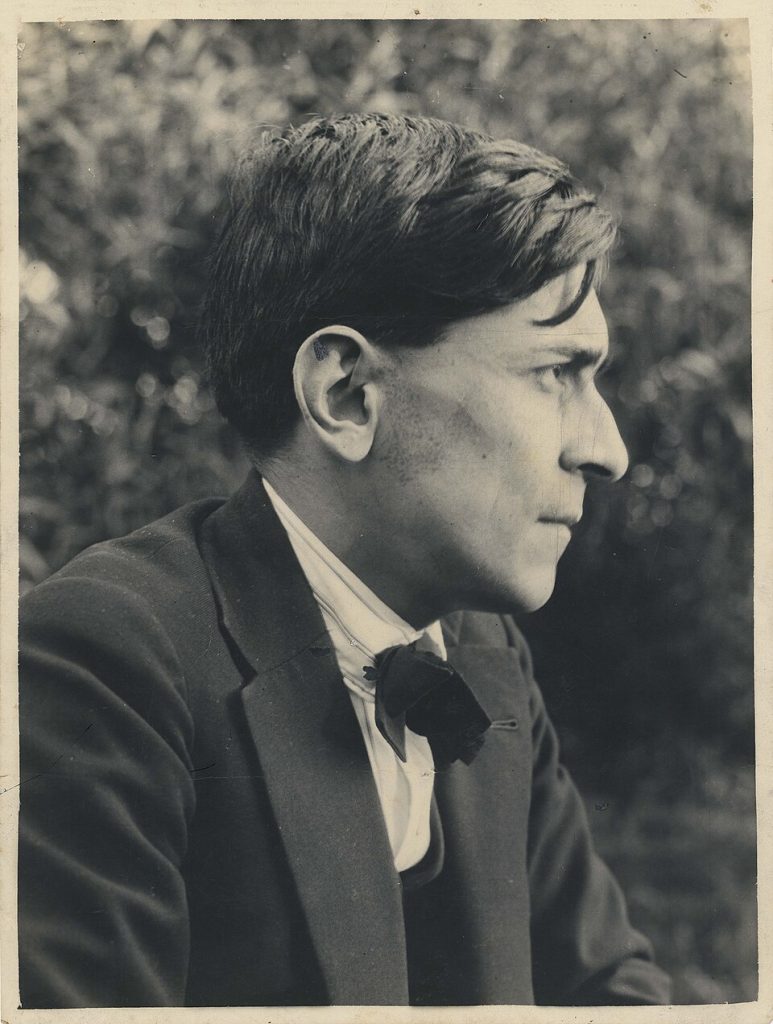

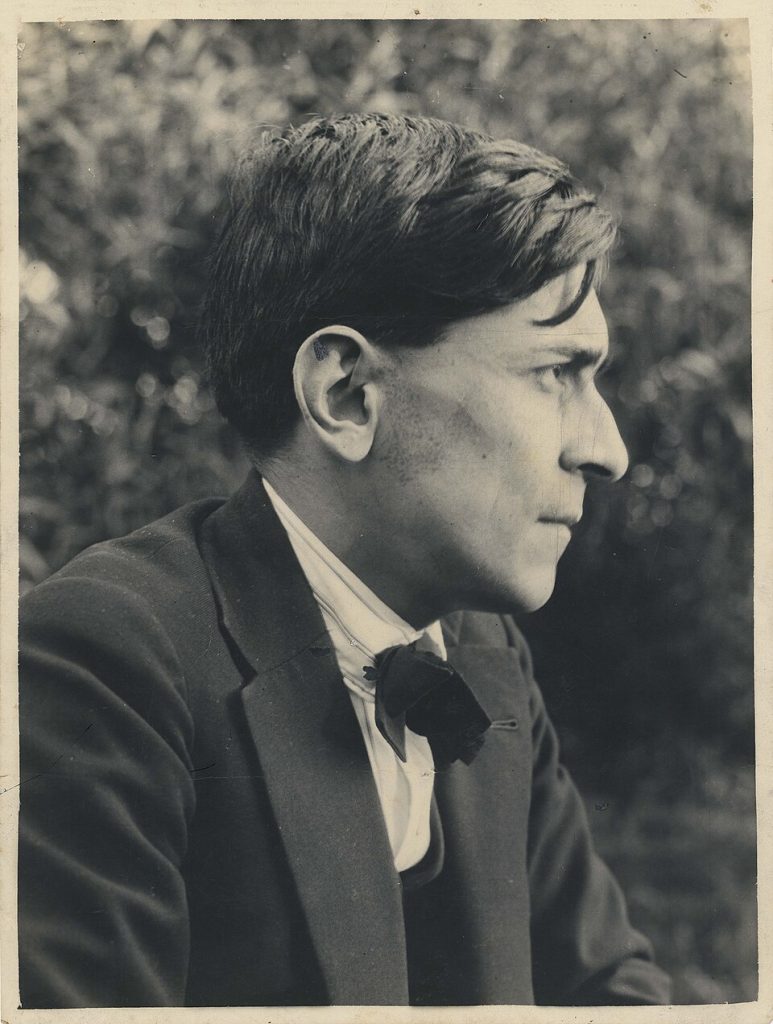

*Imágenes:

José Carlos Mariátegui en 1929 . Retrato de perfil de José Malanca.

El feretro pasando por la esquina de la Plaza de Armas y la calle Pescaderia. En la parte superior se ve uno de los balcones del antiguoPalacio de Gobierno. «Archivo José Carlos Maríategui, Lima, Peru ( www.mariategui.org )»

Fuente: Instituto Humanista de Pronosticación Sistémica

Autor: Instituto hps